醤油と縁のある「握り寿司」は福井藩の人が考案したんです

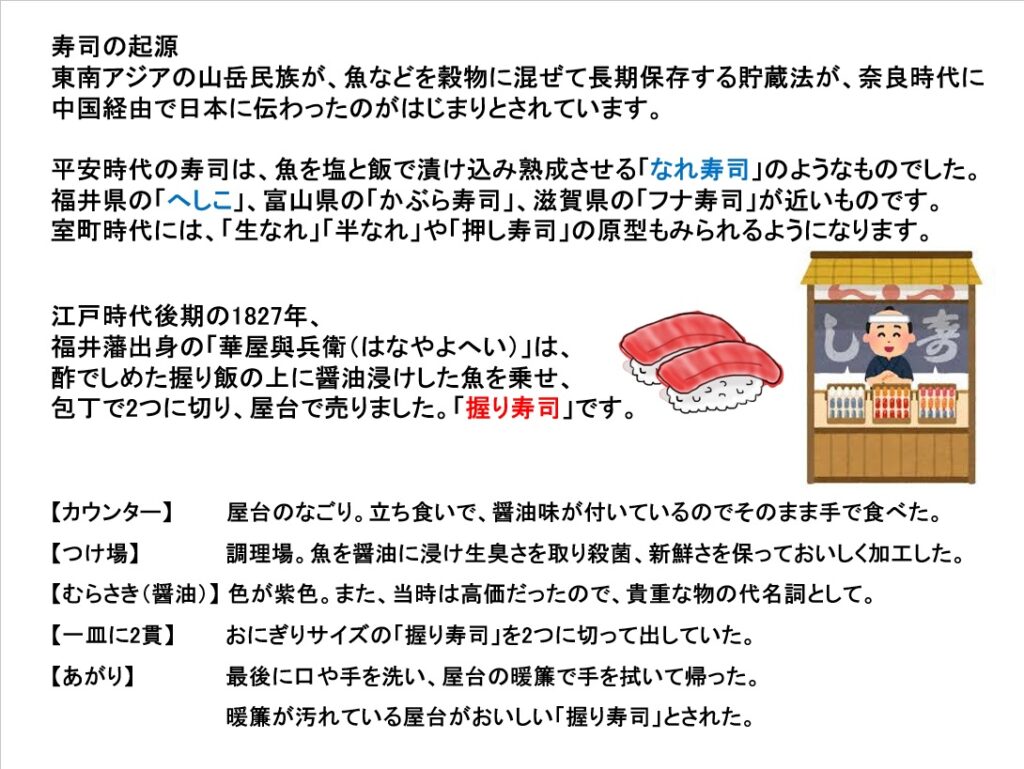

寿司には欠かせない「醤油」。寿司の起源には諸説ありますが、奈良時代に東南アジアから中国経由で日本に伝わったのがはじまりとされています。

江戸時代後期の1827年、福井藩出身の「はなやよへい」は、酢でしめた握り飯の上に醤油漬けした魚を乗せ、包丁で2つに切り、屋台で売り始めました。「握り寿司」です!お寿司が一皿に2貫が基本なのは、おにぎりサイズの「握り寿司」を2つに切って出していた名残なんです。

この頃の室次の醤油生産量は年間3000石(約540,000㍑/年)とされ、国内最大級を誇っていました。1859年には、日本から初めて醤油がヨーロッパへ輸出され、それが室次の『菊醤油』、現在の『幕末のソイソース』とされています。今では、寿司も醤油も世界中で知られていますが、150年以上前から室次の醤油はヨーロッパで、フランス料理の隠し味として使用されていました。1872年、岩倉具視・由利公正の視察団一行は、オランダで『菊醤油』を確認しています。

この頃の室次の醤油生産量は年間3000石(約540,000㍑/年)とされ、国内最大級を誇っていました。1859年には、日本から初めて醤油がヨーロッパへ輸出され、それが室次の『菊醤油』、現在の『幕末のソイソース』とされています。今では、寿司も醤油も世界中で知られていますが、150年以上前から室次の醤油はヨーロッパで、フランス料理の隠し味として使用されていました。1872年、岩倉具視・由利公正の視察団一行は、オランダで『菊醤油』を確認しています。

※福井県立図書館 松平文庫 三好波静略伝に記載